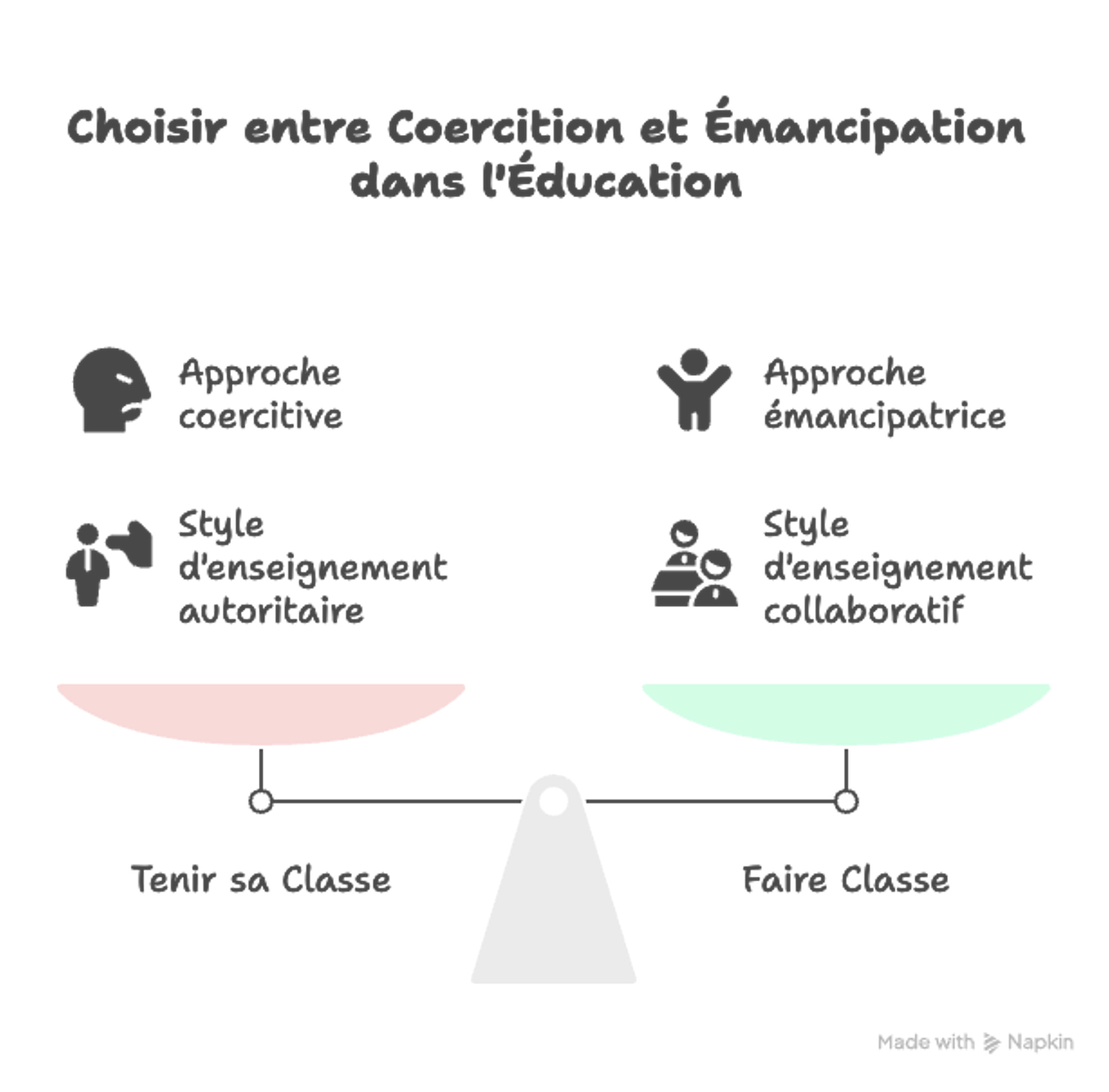

Tenir sa classe ou faire classe?

Pour une gestion de classe émancipatrice plutôt que coercitive

Vu sur les réseaux sociaux, cette publication d’un parent: «Votre enfant a reçu des TIG (travaux d’intérêt général) pour absentéisme relevé le 11 juin 2025. Retenue planifiée le 18 juin selon règles en vigueur.» C’est un peu gênant, non?

Quand l’école fonctionne comme la caricature d’un mauvais feuilleton policier

«Votre enfant a été sanctionné pour devoirs non rendus. Il est puni et doit copier les règles de classe. A faire signer par les parents» Un message sec, sans pédagogie, sans explication. Comme un procès-verbal froid.

En 2025, alors que les droits de l’enfant et la pédagogie basée sur une meilleure compréhension des mécanismes psychologiques s’imposent comme des références, certaines pratiques scolaires semblent rester ancrées dans une vieille logique de «systèmes de discipline» visant à faire obéir plutôt qu’éduquer.

Éduquer ou faire obéir? L’intention qui fait toute la différence

À première vue, le cadre scolaire peut sembler identique, qu’il soit posé pour éduquer ou pour faire obéir: mêmes règles, mêmes consignes, parfois mêmes conséquences en cas de transgression. Pourtant, ce qui change tout, c’est l’intention qui guide l’adulte.

Dans une perspective philosophique inspirée de Kant, la valeur d’une action morale réside moins dans ses conséquences que dans la volonté qui l’anime. Il en va de même en pédagogie: poser une règle «pour le bien de l’enfant, dans une visée de développement», ou «pour obtenir l’obéissance et le calme», ce n’est pas la même chose — même si, en surface, la différence ne saute pas aux yeux.

L’intention éducative vise à accompagner l’enfant dans la construction de son autonomie, de sa compréhension du monde et du vivre ensemble. Le cadre devient alors une structure bienveillante et sécurisante, au service de l’émancipation. Quant à l’intention disciplinaire, si elle se borne à exiger la conformité, instrumentalise la règle comme un outil de pouvoir. L’enfant est alors considéré comme un objet à contrôler, non comme un sujet en devenir.

La différence n’est pas seulement pédagogique. Elle est éthique. L’éducation n’est pas une simple affaire d’efficacité comportementale, mais une responsabilité morale vis-à-vis du sujet en formation.

C’est un problème qui semble prendre racine dans une conception bien ancrée du métier d’enseignant et du statut de l’enfant ou de l’adolescent. Quand l’enseignant trouve légitime de «faire respecter la loi dans sa classe», il considère de facto que les élèves ou les étudiants sont là pour se plier aux règles. Et, après tout, si le but de l’école est d’apprendre à lire, écrire et compter, alors on peut considérer que la fin (apprendre le français et les maths) justifie les moyens (faire plier l’élève à sa volonté). Et lorsque les problèmes de comportement apparaissent (parce qu’ils apparaissent toujours), alors il faut «punir plus fort» ou bien «déléguer le problème» à des spécialistes.

Voyez-vous le paradoxe? Ce type de vision est ancrée dans ce que Ken Robinson (2013) appelait une vision mécaniste de l’humain dans laquelle l’enseignant, responsable de sa chaine de production, corrige ou écarte tout ce qui ne suit pas la norme. En 2025, nous avons compris que le développement humain correspond plutôt à une logique organique, malléable et complexe. Dans nos sociétés démocratiques, le vivre ensemble ne se décrète pas à travers une voix arbitraire; il se construit avec les partenaires. L’émancipation des enfants et des jeunes est prônée; le mot «autonomie» est cloué en lettres de noblesse sur les devantures des écoles…

Alors quoi? On peut prôner l’émancipation et l’autonomie tout en contraignant et en punissant les enfants «pour leur bien»?

«Vouloir le bien» des élèves

En éducation, on entend souvent: «Je fais cela pour leur bien.» Mais qu’est-ce que ce «bien»? Et qui le définit?

Du latin bene volere – vouloir le bien – la bienveillance trouve ses racines (notamment) dans la philosophie d’Aristote, où elle désigne un lien éthique entre deux êtres, fondé sur la reconnaissance de la finalité propre de chacun. Être bienveillant, ce n’est pas vouloir que l’autre devienne ce que je pense être bon pour lui, mais l’aider à accomplir ce vers quoi il tend selon sa propre nature.

Or en contexte scolaire,»vouloir le bien» peut parfois dériver vers une forme de paternalisme, où l’adulte impose sa définition du bien-être, de la réussite ou de la conformité, sans dialogue réel.

Allez, trois questions:

- Veut-on leur bien ou le bien qui nous arrange?

- Veut-on leur épanouissement ou leur adaptation au système?

- Veut-on une autonomie réelle ou une autonomie sous condition?

La bienveillance, dans une perspective éthique exigeante, suppose de reconnaître l’élève comme un sujet à part entière, porteur de ses besoins, aspirations, fragilités et forces. Cela implique de faire place à l’incertitude, à la co-construction, à l’altérité.

La pente glissante vers l’individualisation

En juillet 2025, à Lucerne, dans le cadre du congrès de la société suisse de recherche en éducation, la Professeure de Genève Greta Pelgrims posait des questions qui piquent. Sous le couvert d’une école que l’on prétend inclusive, de nombreux établissement détournent la notion de «besoins éducatifs particuliers» pour légitimer des catalogues de mesures qui éloignent l’enfant ou le jeune de la communauté d’apprentissage. Sous le couvert de bonnes intentions, on va déléguer à des spécialistes le soin de penser les apprentissages du petit Louis, et on va se dire, pour son bien évidemment, qu’il vaut mieux qu’il ne participe pas aux activités de groupe. Cette logique de «machine à individualiser» casse la communauté et amène l’enseignant titulaire à considérer que «certains enfants ne sont pas son problème». Cette logique de délégation n’est pas nouvelle. Il y a quelques années, Jean-François Lovey, alors Chef du Service de l’enseignement du canton du Valais, la craignait déjà. Mais aujourd’hui, il faut se rendre à l’évidence: quand la collaboration entre professionnels signifie délégation, quelque chose coince dans le système.

Cette dérive vers l’individualisation excessive inquiète. On ajoute des «couches intermédiaires» de spécialistes, mesures, protocoles qui diluent la responsabilité pédagogique. L’enseignant titulaire devient un coordinateur de dispositifs plutôt qu’un éducateur qui fait classe. Cette logique de délégation systématique aux spécialistes fragmente l’accompagnement de l’enfant et déresponsabilise l’équipe pédagogique.

La tâche de faire obéir ou de construire collectivement le vivre ensemble?

Parier sur la communauté plutôt que sur le contrôle

L’école est obligatoire et elle «assume des missions d’éducation et de transmission de valeurs sociales.» (CIIP, 2025). Elle ne se donne pas pour mission de définir des pseudo-besoins qui légitiment de catégoriser et individualiser. Elle a notamment pour tâche d’apprendre aux enfants à faire communauté. Pas à obéir aveuglément, mais à vivre ensemble, à débattre, à construire collectivement. Sur quoi parier alors? Certainement pas sur l’individualisme et le contrôle des comportements.

En ce sens, l’enseignant qui fait classe cherche à co-construire les conditions d’apprentissage pour tous; alors que celui qui tient sa classe vise à maintenir l’ordre par la contrainte, séparer et individualiser pour mieux contrôler.

Faire classe demande d’assumer pleinement son rôle de responsable pédagogique. Pas dans l’isolement, mais dans une logique collaborative où chaque membre de l’équipe (enseignant, enseignant spécialisé, enseignant-ressource pour le vivre ensemble, thérapeute, parents) prend sa part au sein d’un collectif dans l’intérêt de l’enfant ou du jeune. Une responsabilité partagée, mais pas diluée.

Deux balises pour faire classe

6 composantes de gestion de classe

Les travaux de Nancy Gaudreau (2024) sur la gestion de classe offrent des pistes solides basées sur une vaste revue de littérature. L’autrice indique comment une gestion de classe respectant l’émancipation et l’autonomisation des élèves peut prendre forme à travers 6 composantes:

- Gestion des ressources: temps, espace, matériel, technologie et ressources humaines

- Établissement d’attentes claires: règles de classe démocratiques, consignes, routines et procédures claires et visibles

- Développement de relations positives: qualité des liens entre tous les acteurs

- Attention et engagement des élèves: enseignement différencié, renforcement des comportements d’engagement

- Gestion des comportements inadaptés: interventions de régulation, prise en compte des émotions, accompagnement différencié

- L’enseignant: votre style d’autorité, votre sentiment d’efficacité, vos compétences socio-émotionnelles et vos attitudes envers les élèves.

Gaudreau a le mérite d’éviter l’angélisme. Oui, faire classe implique de gérer et garantir les règles et les routines. Oui, les comportements inadaptés doivent conduire à une intervention (elle a écrit un livre complet sur ce sujet en 2021). Toutefois, l’autrice laisse transparaitre à travers ses composantes toute la part de construction de compétences socio-émotionnelles chez les élèves et le rôle d’accompagnateur de l’enseignant qui travaille avec des humains à la fois «déjà là» et «en devenir» pour reprendre une formule issue des droits de l’enfant (Carrupt, 2012)

Pratiques du coenseignement (le vrai, celui vise le «avec» et pas le «à la place de»)

Le coenseignement, quand il favorise le «faire avec», est un outil puissant. Il permet de répondre à la diversité sans isoler, de différencier sans stigmatiser. Selon Benoit et Angelucci (2016), le risque est réel de voir l’enseignant titulaire déléguer ses responsabilités pédagogiques.

Et alors? Concrètement?

En synthèse, pour «faire classe» de manière émancipatrice, on peut:

- Anticiper plutôt que subir: préparer les ressources pour prévenir l’émergence de difficultés

- Co-construire le cadre: s’assurer de la clarté des règles et de leur compréhension par une adhésion démocratique

- Parier sur l’intelligence collective: considérer l’élève comme un être apprenant, y compris pour le vivre ensemble

- Cultiver la relation: considérer les autres comme des partenaires en soignant la communication

- Chercher ensemble: rechercher le partage de solutions plutôt que l’imposition

- Planifier à plusieurs: organiser une préparation commune systématique

- Assumer collectivement: partager la responsabilité du groupe entier d’intervenants

- S’adapter en temps réel: varier les modèles selon les besoins du moment

- Clarifier sans hiérarchiser: définir les rôles de chacun en valorisant toutes les expertises

On devrait éviter de:

- Confondre éducation et dressage: croire que punir aide à apprendre

- Réduire la communication à l’information: se contenter d’un échange froid et unilatéral

- Fuir ses responsabilités: déléguer systématiquement les «cas difficiles» aux spécialistes

- Créer des ghettos pédagogiques: organiser une classe dans la classe

- S’enfermer dans la routine: figer une organisation qui ne répond plus aux besoins

- Reproduire la stigmatisation: cantonner les spécialistes aux seuls élèves à besoins éducatifs particuliers

Let’s go!

En 2025, nous avons le choix. S’accrocher à l’idée de «tenir nos classes» en imposant notre pouvoir, ou oser «faire classe» et co-construire le vivre ensemble. Les enfants n’attendent que ça: qu’on parie sur leur intelligence plutôt que sur leur soumission.

L’émancipation ne se décrète pas, elle se vit au quotidien. Dans chaque interaction, chaque décision pédagogique, chaque moment de tension transformé en opportunité d’apprentissage.

Elena Lucciarini, Nicolas Bressoud, Haute école pédagogique du Valais

Références bibliographiques

Benoit, V., & Angelucci, V. (2016). Le coenseignement en contexte scolaire à visée inclusive: quoi, pourquoi et comment? Revue suisse de pédagogie spécialisée, 3, 48-54.

Carrupt, N. (2012). Droits de l'enfant et citoyenneté à l'école: représentations sociales des enseignants - Étude de cas avec quatre enseignants valaisans de 5e et 6e primaire [Mémoire de master, Université de Genève]. Archive ouverte UNIGE. https://archive-ouverte.unige.ch/unige:160839

CIIP. (2025). Déclaration de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin relative aux finalités et objectifs de l’école publique du 30 janvier 2003. https://portail.ciip.ch/per/pages/242

Gaudreau, N. (2021). Les conduites agressives à l’école: Comprendre pour mieux intervenir. Presses de l’Université du Québec.

Gaudreau, N. (2024). Gérer efficacement sa classe: Les ingrédients essentiels (2e éd.). Presses de l'Université du Québec.

Robinson, K. (10 mai 2013). Comment échapper à la vallée de la mort de l'éducation [Vidéo]. TED. https://www.youtube.com/watch?v=wX78iKhInsc